Fakten, Fiktion, Fortschritt – Mein Raum für Debatten

Meine Veröffentlichungen:

- Digitale Barrierefreiheit

- Übernimmt DECT wieder die Bühne? Sehen WLAN und 5G jetzt alt aus? (in Arbeit)

1. Digitale Barrierefreiheit

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wird 2025 Pflicht

Das BFSG wurde am 15.06.2022 verabschiedet und definiert Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen, die nach dem 28.06.2025 in den Verkehr gebracht bzw. erbracht werden. Darunter fallen u.a. der gesamte Online-Handel, Hardware, Software, aber auch Personenverkehr oder Bankdienstleistungen.

Das Ende digitaler Ignoranz Thomas Werner Svilar

05.01.2025

Warum Barrierefreiheit ab 2025 Pflicht wird

Digitale Barrierefreiheit ist keine Kür mehr, sondern wird zu einer zentralen Anforderung in Verwaltung, Unternehmen und Dienstleistung. Doch was bedeutet Barrierefreiheit konkret, warum ist sie notwendig und welche Vorteile ergeben sich daraus? In diesem Artikel gebe ich Ihnen eine Einführung in das Thema. Von der rechtlichen Einbettung bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen.

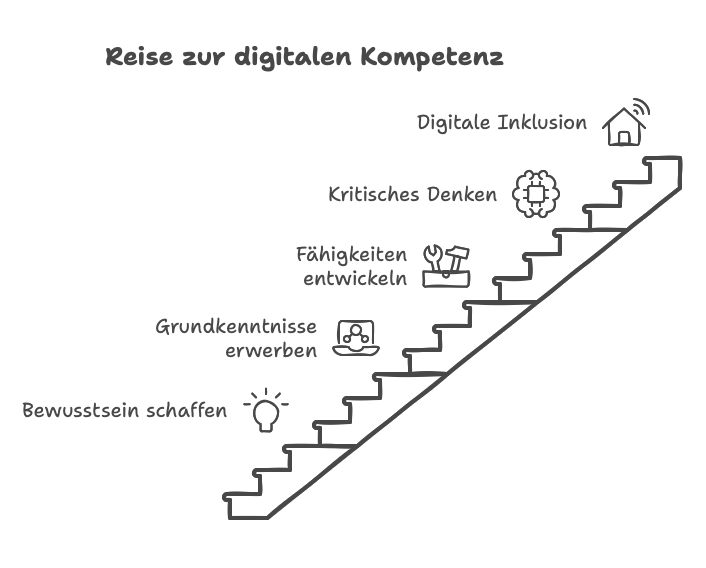

Ziel dieses Artikels ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Barrierefreiheit zu schaffen – und zwar in möglichst verständlicher, klarer Sprache, zugleich aber fachlich fundiert.

1. Warum digitale Barrierefreiheit jetzt unumgänglich ist

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen ab 2025

Spätestens mit der Umsetzung des European Accessibility Act, der ab 2025 verpflichtend wird, stehen zahlreiche Institutionen und Unternehmen unter Handlungsdruck. Dieser Rechtsakt fordert, dass sowohl Produkte (z. B. Bankautomaten, E-Books, Selbstbedienungsterminals) als auch Dienstleistungen (z. B. Webseiten, Apps, E-Commerce-Angebote) barrierefrei zugänglich sein müssen.

In Deutschland wird das durch mehrere Gesetze und Verordnungen konkretisiert, unter anderem:

- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)

- Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV)

- EU-Richtlinie 2016/2102 (speziell für öffentliche Stellen)

Online-Quellen wie die Europa-Website zum European Accessibility Act oder das Bundesministerium für Digitales und Verkehr geben ausführliche Informationen zu den einzelnen Regelungen.

Ich persönlich finde es zudem großartig, welche wertvollen Informationen und welchen engagierten Einsatz die Aktion Mensch mit ihrem Förderprogramm „Barrierefreiheit für alle“ in diesem Bereich leistet.

1.2 Gesellschaftlicher Wandel und Inklusion

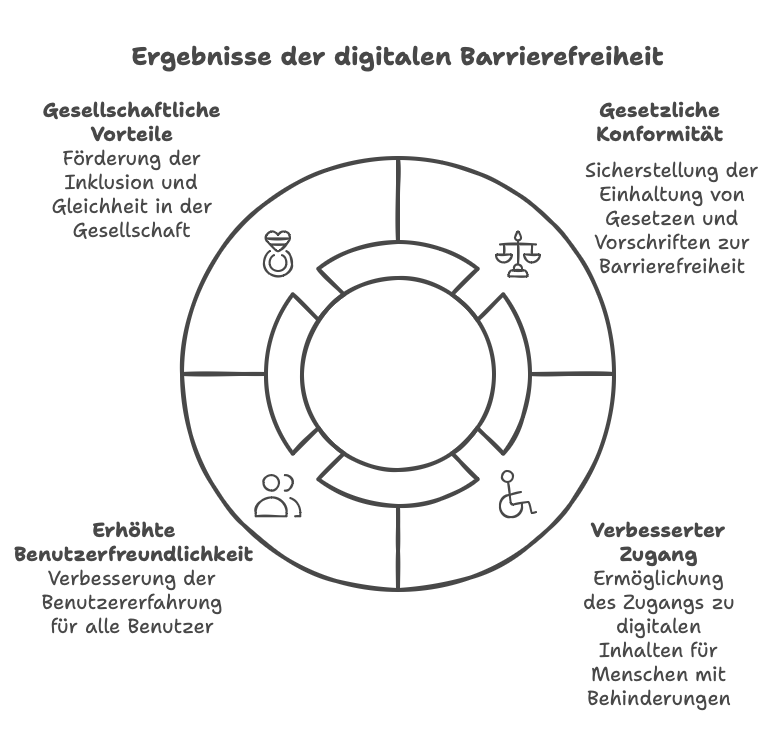

Barrierefreiheit ist nicht nur eine juristische Anforderung, sondern auch ein Zeichen für eine gerechtere Gesellschaft. Die Vereinten Nationen haben mit ihrem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) klar festgelegt, dass digitale Angebote Teilhabe für alle ermöglichen müssen.

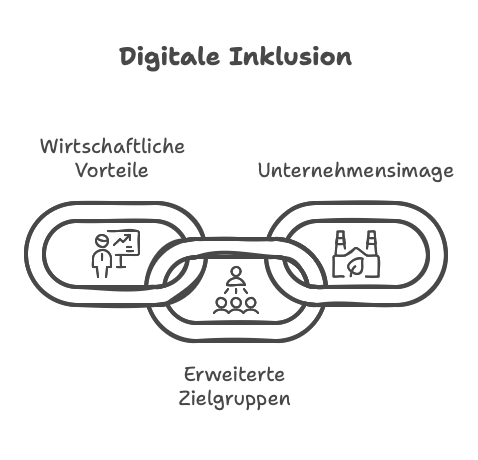

Inklusion bedeutet, dass jede Person – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten – am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen kann. Digitale Inklusion stellt daher einen wichtigen Baustein dar, um allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

1.3 Wirtschaftliche Vorteile

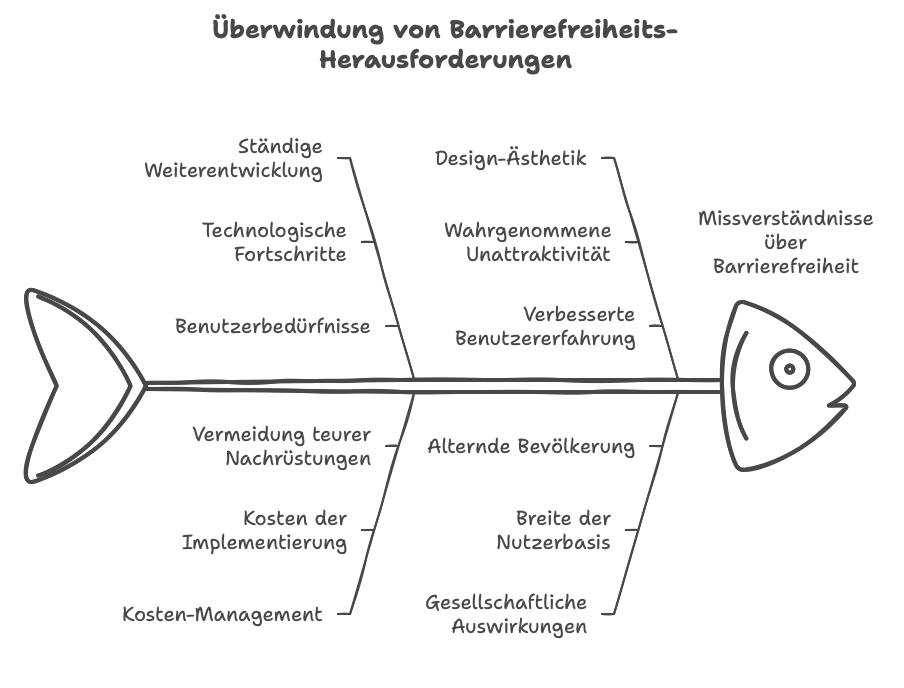

Häufig wird Barrierefreiheit als kostspielige Zusatzaufgabe gesehen. Doch in Wahrheit kann sie langfristig zu erheblichen Wettbewerbsvorteilen führen:

- Erweiterte Zielgruppen: Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen stellen eine stetig wachsende Nutzergruppe dar.

- Besseres Image: Unternehmen, die Barrierefreiheit großschreiben, signalisieren Verantwortungsbewusstsein und Moderne.

- Suchmaschinenoptimierung (SEO): Barrierearme und klar strukturierte Webseiten werden von Suchmaschinen besser indexiert und leichter gefunden.

Online-Quellen wie W3C Web Accessibility Initiative zeigen deutlich, dass eine gute Zugänglichkeit auch der allgemeinen Nutzererfahrung (User Experience) zugutekommt.

2. Was genau ist digitale Barrierefreiheit?

2.1 Definition

Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass alle Menschen digitale Angebote uneingeschränkt nutzen können. Dies betrifft zum Beispiel Webseiten, Apps, Dokumente (z. B. PDF), Hardware-Bedienoberflächen und elektronische Dienstleistungen. Ziel ist, Barrieren zu vermeiden oder zu minimieren, die die Bedienung und Informationsaufnahme erschweren oder sogar unmöglich machen.

Dabei orientiert sich die Praxis an Standards wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in der Version 2.1, die von der World Wide Web Consortium (W3C) herausgegeben werden. Diese Richtlinien geben konkrete Empfehlungen, wie Inhalte für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zugänglich gemacht werden können.

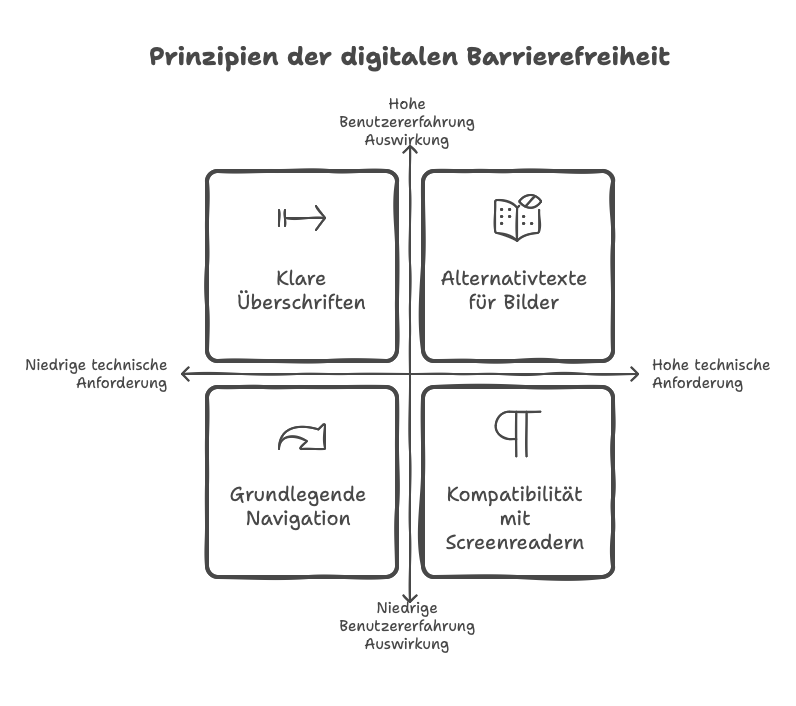

2.2 Relevante Aspekte digitaler Barrierefreiheit

- Wahrnehmbarkeit: Informationen und Elemente einer Webseite oder Anwendung müssen für alle Sinne zugänglich sein. Dazu zählen ausreichende Kontraste, Alternativtexte für Bilder und Untertitel für Videos.

- Bedienbarkeit: Die Navigation soll per Maus, Tastatur, Bildschirmlesegerät oder assistiven Technologien möglich sein.

- Verständlichkeit: Inhalte sollten klar und einfach formuliert sowie strukturiert sein. Dazu gehört zum Beispiel die Verwendung von Überschriften, Listen und einfacher Sprache.

- Robustheit: Webseiten und Anwendungen müssen so programmiert werden, dass sie unabhängig von den verwendeten Browsern und Endgeräten zuverlässig funktionieren und von unterstützenden Technologien (z. B. Screenreadern) interpretiert werden können.

2.3 Abgrenzung zu Usability

Usability (Benutzerfreundlichkeit) und Barrierefreiheit (Accessibility) sind eng miteinander verknüpft, meinen jedoch nicht das Gleiche. Während Usability allgemein die Effizienz, Effektivität und Zufriedenheit bei der Nutzung digitaler Systeme beschreibt, geht Barrierefreiheit einen Schritt weiter: Sie zielt spezifisch darauf ab, Menschen mit Einschränkungen einen uneingeschränkten Zugriff zu ermöglichen.

3. Zielgruppen und Bedürfnisse

3.1 Menschen mit Behinderungen

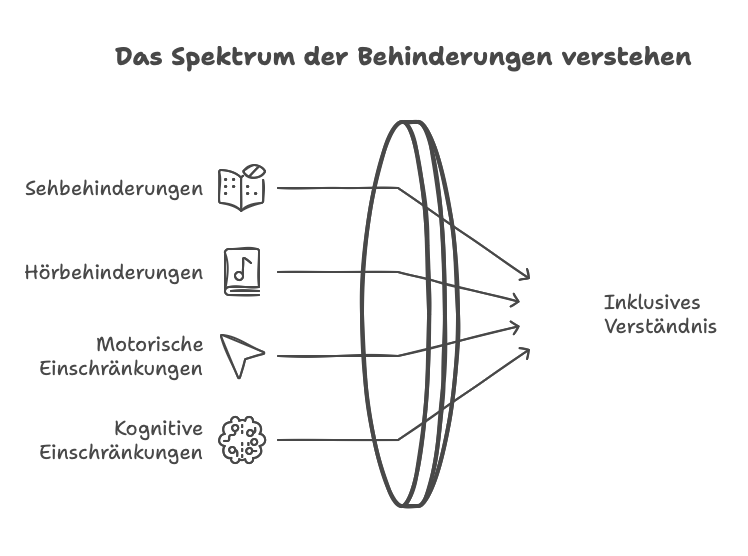

Oft denken wir bei Behinderungen zuerst an Menschen, die einen Rollstuhl nutzen oder sehbehindert sind. Doch das Spektrum ist viel breiter:

- Sehbehinderungen: von Farbschwächen bis zur vollständigen Blindheit

- Hörbehinderungen: Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit

- Motorische Einschränkungen: Schwierigkeiten, Maus oder Tastatur zu bedienen

- Kognitive Einschränkungen: Lern- oder Konzentrationsschwierigkeiten

3.2 Ältere Menschen

Die Bevölkerungsstruktur in vielen Ländern wird immer älter. Typische altersbedingte Einschränkungen (z. B. nachlassende Sehkraft oder Motorik) führen dazu, dass barrierefreie Gestaltung auch für Seniorinnen und Senioren immer wichtiger wird.

3.3 Menschen mit temporären Einschränkungen

Auch temporäre Faktoren (z. B. gebrochener Arm, laute Umgebung, schlechte Lichtverhältnisse) können dazu führen, dass ein digitales Angebot schwer oder gar nicht nutzbar ist. Barrierefreie Konzepte sichern hier ebenfalls eine reibungslose Nutzung.

4. Gesetzlicher Hintergrund: Europa und Deutschland

4.1 European Accessibility Act (EAA)

Der EAA verpflichtet Hersteller und Anbieter ab 2025, bestimmte Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Ziel ist es, einheitliche Regeln zu schaffen und Unternehmen zur Entwicklung barrierefreier Lösungen zu motivieren.

4.2 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)

In Deutschland setzt das BFSG den EAA um. Es regelt beispielsweise:

- Anforderungen an private Unternehmen bei der Herstellung und dem Vertrieb barrierefreier Produkte und Dienste.

- Konkrete Vorgaben zur Gestaltung digitaler Inhalte und Geräte.

4.3 Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV)

Die BITV, speziell in ihrer aktuellen Fassung (häufig als BITV 2.0 bezeichnet), ist für öffentliche Einrichtungen verbindlich. Sie schreibt unter anderem vor, dass Internetseiten und Apps von Behörden, Universitäten, Schulen oder sonstigen staatlichen Stellen barrierefrei sein müssen.

4.4 Sanktionen und Konsequenzen

Werden die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt, drohen ab 2025 nicht nur Imageschäden, sondern auch rechtliche Konsequenzen. Bußgelder und Abmahnungen können Unternehmen empfindlich treffen.

5. Praxisleitfaden: Wie wird man barrierefrei?

5.1 Bedarfsermittlung und Bestandsaufnahme

Im ersten Schritt sollte jedes Unternehmen prüfen, wo es in puncto Barrierefreiheit steht. Mögliche Fragen sind:

- Welche digitalen Kanäle und Produkte bieten wir an?

- Welche Nutzungswege (z. B. Desktop, Mobile, Apps) gibt es?

- Sind unsere Inhalte bereits teilweise barrierefrei oder muss ein kompletter Neuaufbau erfolgen?

Ein fachlicher Barrierefreiheits-Check kann dabei helfen, Schwachstellen systematisch aufzudecken.

5.2 Planung und Strategie

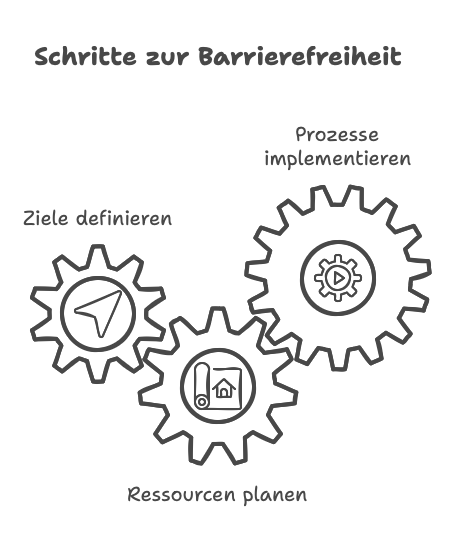

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme bilden die Grundlage für eine ganzheitliche Barrierefreiheits-Strategie. Typische Schritte:

- Ziele definieren: Welche Prioritäten hat die Organisation (z. B. Relaunch der Webseite, Umstellung auf barrierefreie Dokumente, Schulung von Mitarbeitenden)?

- Ressourcen planen: Budget, Personal und Zeitrahmen.

- Prozesse implementieren: Verankerung von Accessibility im gesamten Entwicklungszyklus.

5.3 Umsetzung mit Fokus auf WCAG 2.1

Die Web Content Accessibility Guidelines (Version 2.1) geben eine detaillierte Anleitung, wie Webseiten und Apps barrierefrei gestaltet werden können. Darin werden unter anderem folgendes empfohlen:

- Alternativtexte für Bilder und Grafiken bereitzustellen

- Untertitel und Transkriptionen für Audio- und Videoinhalte anzubieten

- Formulare mit eindeutigen Beschriftungen zu versehen

- Klare Strukturen durch Überschriften, Absätze und Listen zu erstellen

- Farbkontraste und Schriftgrößen so anzupassen, dass sie gut lesbar sind

5.4 Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden

Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Wenn Entwicklerinnen und Entwickler, Redakteurinnen und Redakteure sowie Entscheidende für das Thema sensibilisiert sind, entstehen bereits bei der Konzeption und Erstellung von Inhalten weniger Barrieren. Empfehlenswert sind:

- Workshops oder Online-Schulungen zum Thema „Einfache Sprache“

- Sensibilisierungsseminare zu verschiedenen Arten von Behinderungen

- Fachtrainings zu WCAG und BITV

Zahlreiche (kostenfreie) Online-Kurse bietet das W3C Web Accessibility Initiative (WAI) an.

5.5 Qualitätssicherung und Tests

Bereits vorhandene Tools wie das WAVE-Tool oder der Accessibility Checker von Adobe können automatisiert erste Hinweise auf Barrieren liefern. Zusätzlich sind jedoch Nutzertests mit betroffenen Personengruppen unverzichtbar. Nur so lässt sich feststellen, ob die Lösung in der Praxis tatsächlich barrierefrei funktioniert.

6. Barrierefreie Beschaffung: Ausschreibungen für Hard- und Software

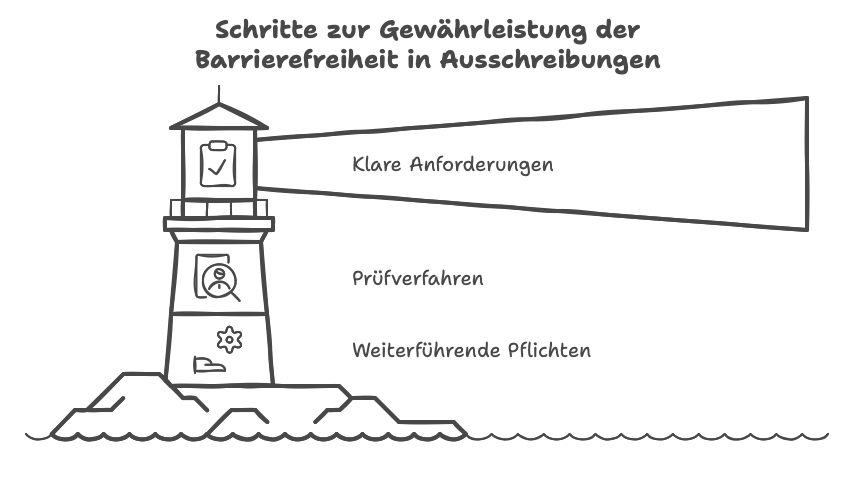

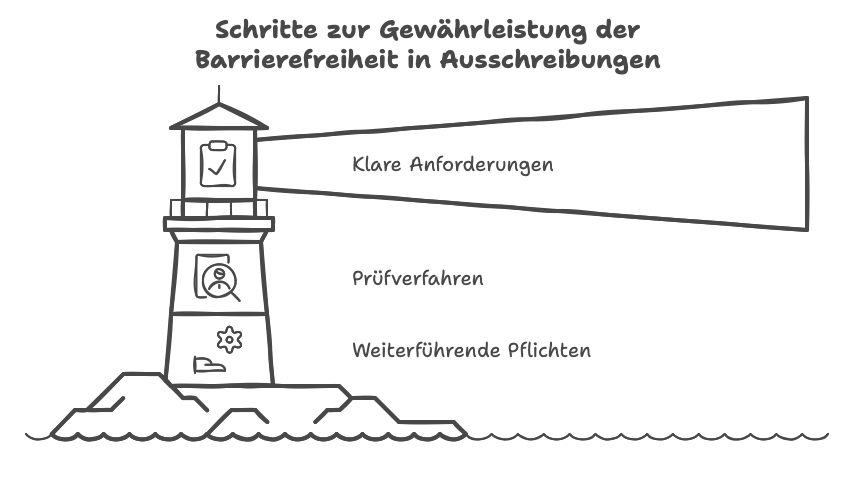

Als Unternehmensberater gestalte ich seit Jahren Ausschreibungen für öffentliche Auftraggeber, bei denen Barrierefreiheit eine immer wichtigere Rolle spielt. Dabei gilt es folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Klare Anforderungen: In den Ausschreibungsunterlagen muss genau stehen, welche Barrierefreiheitsstandards eingehalten werden sollen (z. B. WCAG 2.1 AA, EN 301 549).

- Prüfverfahren und Nachweise: Anbieter müssen belegen, dass ihre Lösungen barrierefrei sind (z. B. durch ein detailliertes Testkonzept, Zertifikate oder Evaluationsberichte).

- Weiterführende Pflichten: Barrierefreiheit endet nicht mit der Auslieferung einer Software. Updates und Wartungsleistungen müssen sicherstellen, dass Barrieren nicht wieder eingebaut werden.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist in der öffentlichen Beschaffung besonders strikt. Verstöße können zur Ungültigkeit einer Ausschreibung führen.

7. Ausblick auf 2025 und darüber hinaus

7.1 Innovation statt Zwang

Die bevorstehenden Gesetzesänderungen werden oftmals als Zwang empfunden. Doch sie eröffnen auch enorme Potenziale für Innovation und Fortschritt:

- Neue Technologien wie KI-gestützte Spracherkennung, Eye-Tracking oder Gestensteuerung ist eine innovative Technologie, die es Benutzern ermöglicht, elektronische Geräte durch Körperbewegungen und Handgesten zu steuern. Steuerung durch Geste verbessern nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle die Bedienbarkeit. Diese Technologien nutzen Automobilhersteller bewusst als sehr erfolgreiches Marketinginstrument.

- Unternehmen, die frühzeitig Barrierefreiheit umsetzen, können sich als zukunftsorientierte Vorreiter positionieren.

7.2 Ständige Weiterentwicklung

Barrierefreiheit ist kein Projekt, das irgendwann „fertig“ ist. Technologien und Nutzerbedürfnisse entwickeln sich ständig weiter. Es ist ratsam, fest etablierte Prozesse für die Qualitätssicherung und regelmäßige Nachbesserungen einzuführen, um langfristig barrierefreie Standards zu halten.

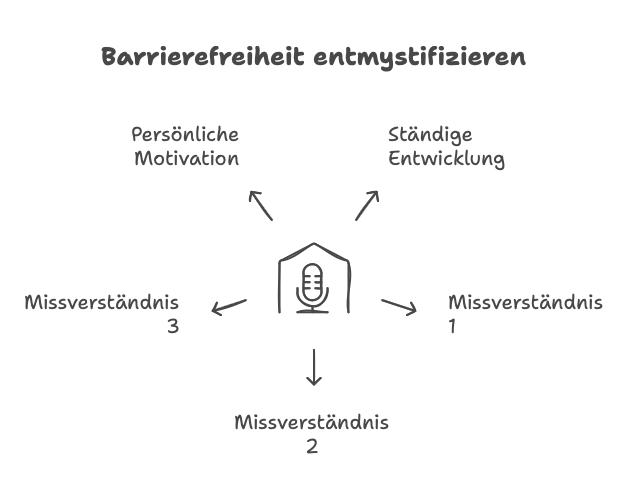

8. Häufige Missverständnisse und Vorurteile

8.1 „Das betrifft nur wenige Menschen.“

Studien von Organisationen wie Aktion Mensch oder Statista verdeutlichen, dass allein in Deutschland mehrere Millionen Menschen dauerhaft oder vorübergehend auf barrierefreie Lösungen angewiesen sind. Hinzu kommt eine alternde Gesellschaft, wodurch diese Zahl stetig steigt.

8.2 „Barrierefreiheit ist zu teuer.“

Aus eigener Erfahrung kann ich zahlreiche Beispiele nennen, die in allen Fällen das Gegenteil belegen. Barrierefreie Lösungen sind langfristig nicht teurer, sondern sogar kosteneffizienter. Wenn bereits im Entwicklungsprozess auf Barrierefreiheit geachtet wird, lassen sich außerdem teure Nachrüstungen vermeiden.

8.3 „Das sieht doch nur hässlich aus.“

Barrierefreie Webseiten sind keinesfalls unattraktiv. Im Gegenteil: Eine klare Struktur, gute Lesbarkeit und intuitive Navigation verbessern in der Regel das Gesamtdesign.

9. Persönliche Erfahrungen und Motivation

Über zwei Jahrzehnte in der ITK-Branche haben mich gelehrt, dass technischer Fortschritt erst dann wirklich etwas nützt, wenn er allen zugänglich ist. Ich habe erlebt, wie neue Technologien oft nur einem Teil der Bevölkerung zugutekamen und Menschen mit Behinderungen oder ältere Generationen außen vor blieben.

Als Unternehmensberater für digitale Barrierefreiheit sehe ich es als meine Aufgabe, hier Veränderung zu bewirken. Barrierefreiheit ist nicht nur eine Pflicht, sondern vor allem eine Chance für mehr Teilhabe, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

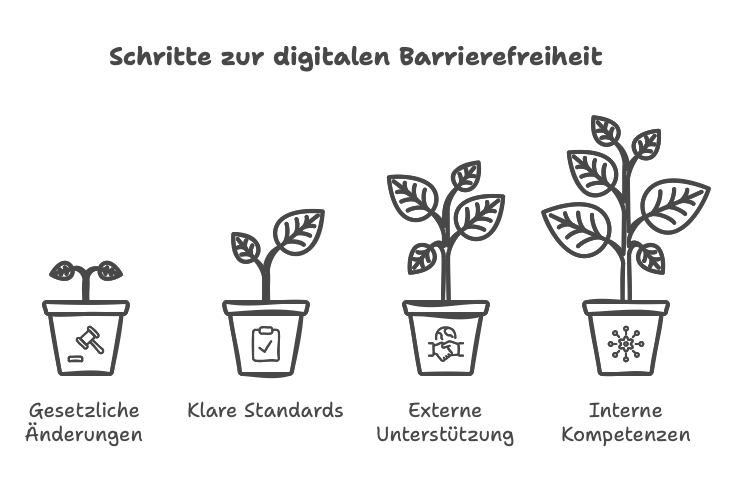

10. Fazit: Handeln statt Abwarten

Digitale Barrierefreiheit ist längst überfällig und wird ab 2025 gesetzlich verbindlich. Sich diesem Thema jetzt zu widmen, ist nicht nur eine Frage der Gesetzeskonformität, sondern auch der sozialen Verantwortung und unternehmerischen Weitsicht.

- Nehmen Sie die Gesetzesänderungen ernst und beginnen Sie rechtzeitig mit der Umsetzung.

- Setzen Sie auf klare Standards wie WCAG 2.1 und EN 301 549.

- Nutzen Sie externe Unterstützung durch Beratende oder Agenturen, die sich auf Barrierefreiheit spezialisiert haben.

- Bauen Sie intern Kompetenzen auf: Schulungen und Sensibilisierung sind essenziell.

Niemand kann es sich leisten, digitale Barrierefreiheit zu ignorieren – weder ethisch noch wirtschaftlich.

Weiterführende Literatur und Online-Quellen

- European Accessibility Act (EAA) auf EUR-Lex

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

- Bundesfachstelle Barrierefreiheit

- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

- Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV)

- Aktion Mensch

- Statista

- Wave Web Accessibility Evaluation Tool

Über den Autor

Thomas Werner Svilar

Berater im Unternehmensumfeld Informations- und Kommunikationstechnologien (ITK). Studium im Fachgebiet digitale Barrierefreiheit und langjährige Praxis in der Gestaltung von herstellerneutralen Hard- und Softwareausschreibungen mit dem Schwerpunkt öffentliche Auftraggeber.

Eines meiner Anliegen ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, digitale Angebote für alle nutzbar zu machen und damit den gesellschaftlichen und rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.